So kommen Innovationen gut in die Welt

Innovationen sind der Umsatz von übermorgen. Sie sind die einzige Möglichkeit, langfristig am Markt zu bestehen. Ein Unternehmen muss sehr frühzeitig beginnen, sie zu entwickeln, um sie startklar in der Pipeline zu haben, wenn die alten Lösungen es nicht mehr bringen. Das ist eine Herausforderung, in der ihr euch vielleicht wiederfindet. Hier gibt’s die Lösung: ein Prozess in sechs Schritten, der das Innovieren in die richtigen Bahnen lenkt.

Inhaltsverzeichnis

- Trends und Kundenbedürfnisse analysieren

- Kernfrage formulieren, User-Story kreieren

- Ideieren: Zunächst braucht es eine Menge Ideen

- Helferlein: Sprungbrettfragen und generative KI

- Priorisieren mithilfe der 7R-Methode

- Prototypen sind kostengünstige Basismodelle

- Testen sichert Tauglichkeit und Akzeptanz

- Potenzielle Kunden sind die besten Tester

- Wie man Entscheidern beim Entscheiden hilft

- Wenn ein Toplevel-Gremium entscheidet

- Fazit

Ein Innovationsworkshop irgendwo. Erwartungsvoll stehen die Teilnehmenden vor einer Pinnwand. Wie wir Produkt X innovieren und fortan kundenfreundlicher gestalten, ist die Aufgabenstellung. „Also, nach meiner Überzeugung ….“, beginnt eine. „Ich kann gern aus meinem Dashboard ein paar Zahlen beisteuern …“, bietet ein anderer an. „Ich kenne mich in der Zielgruppe bestens aus. Für mich ist vollkommen klar …“, sagt sehr überzeugend ein Dritter.

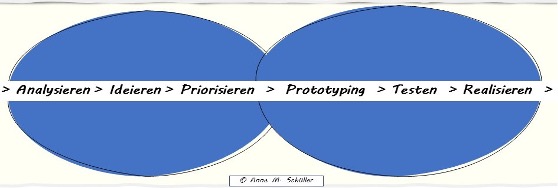

Halt! Innovationen entstehen nicht dadurch, dass ihr eigene Annahmen in die Bütt werft und hierüber neue Lösungen konzipiert. Wenn ihr Innovationen in den Markt bringen wollt, müsst ihr eingetretene Denkpfade verlassen, bestehende Grenzen verschieben, etwas riskieren, experimentieren und ergebnisoffen ausprobieren. Je nach Branche sind die Abläufe dafür verschieden. Doch fast immer fahrt ihr gut mit einer Basisstruktur aus sechs Schritten:

- 1. Analysieren

- 2. Ideieren

- 3. Priorisieren

- 4. Prototypisieren

- 5. Testen

- 6. Realisieren

Diese Hauptphasen eines Innovationsprozesses schauen wir uns im Folgenden an.

Die Abfolge eines Innovationsprozesses im elliptischen Wechsel zwischen divergent und konvergent. Divergenz öffnet und bereichert, Konvergenz führt wieder zusammen.

Trends und Bedürfnisse der KundInnen analysieren

Bevor die Ideensuche beginnt, müsst ihr das ursächliche Problem verstehen und gut durchdringen. Also macht ihr zunächst eine Vorrecherche. Ist und Soll, neueste Trends, derzeitige und künftige Kundenbedürfnisse werden recherchiert.

- Welche Veränderungen wären wünschenswert oder werden dringend benötigt?

- Welche (kommenden) Technologien helfen dabei?

- Welche Start-ups befassen sich schon damit?

Geht dabei nicht von eigenen Annahmen aus, sondern stürzt euch ins Marktgetümmel.

Besucht Messen und Zukunftskongresse. Durchforstet das Web. Führt Gespräche mit ExpertInnen und PionierInnen. Namhafte Consulting-Firmen und Zukunftsforschungsinstitute haben mithilfe wissenschaftlicher Methoden und computergestützter Simulationen Szenarien für eine Vielzahl von Industrien, Märkten und Lebenssituationen entwickelt, die teils kostenlos auf deren Webseiten abrufbar sind. Wenn es speziell um technologische Entwicklungen geht, ist der Gartner Hype Cycle für euch von Interesse, der unter anderem den Reifegrad einer jeweiligen Technologie zeigt.

Auch KI kann zum Einsatz kommen. So nutzte das Fraunhofer Institut in einem Projekt für den Nürnberger Energieversorger N-ERGIE ein digitales Analysetool, um tausende Meldungen über Elektromobilität zu scannen. Die Software wertete aus, wo und durch wen weltweit Testläufe und Inbetriebnahmen batteriebetriebener Elektrobusse beschrieben wurden und griff dabei automatisiert auf mehr als 1400 Datenquellen zu, darunter auch Datenbanken mit wissenschaftlichen Artikeln und Patentanmeldungen.

Kernfrage formulieren, User Story kreieren

Am Ende dieses oft recht aufwendigen Schrittes formuliert ihr die Kernfrage, die die Basis für die anschließende Ideenentwicklung und das weitere Vorgehen ist. Wie das geht? Ihr verfasst die Ziele der KundInnen als User Story: Eine User Story ist eine Anwendererzählung. Sie beschreibt einen prototypischen Kunden oder eine Kundin und den maßgeblichen Grund, weshalb er/sie die zu erstellende Lösung nutzt, den „Job“ also, den die Lösung für die KundInnen machen soll.

User Stories sind nötig, damit ihr ein gemeinsames Verständnis für die Aufgabenstellung gewinnt und dies stets mit dem Fortgang des Projekts abgleichen könnt. So stellt ihr sicher, dass das richtige Problem gelöst wird. Zudem solltet ihr während des Prozesses immer wieder die Sicht der Nutzenden einnehmen: „Würden unser UserInnen wirklich wollen, dass …?“. Damit stehen deren Interessen und nicht die des Unternehmens im Vordergrund. So werden dann auch nur die Features priorisiert, die im Nutzerinteresse sind – und nicht die, die eure Entwickler am tollsten finden.

Zum Beispiel so:

„Als KundIn kaufe ich das neue Produkt X, damit … .“

User Stories werden auf einer Story-Card (physisch und/oder virtuell) dokumentiert. Der Story können Akzeptanzkriterien beigefügt werden. Dabei handelt es sich um eine Liste von Features, die gewährleisten, dass die Nutzerbedürfnisse erfüllt sind und nichts Wesentliches vergessen wurde. Oft beginnt ihr dies so: Die Story ist erfüllt, wenn … .

Ideieren: Zunächst braucht es eine Menge Ideen

Die Ideation ist der kreative Prozess der Generierung und Ausformulierung neuer Ideen. Dabei fokussiert ihr euch voll und ganz auf die definierte User Story, sucht also nach einem Maximum an Ideen zur Lösung dieses Problems. Zu jedem Ideenfindungsprozess gehören Spielregeln, die ihr aufhängen und am Anfang kurz durchgehen könnt, wie etwa diese: möglichst viele Ideen, je wilder, desto besser, leserlich schreiben, ausreden lassen, Zeiten einhalten, keine Killerphrasen, Handys aus, habt Spaß.

Damit der Prozess schnell startet, sollen zunächst alle ihre ersten Ideen still notieren, pro Idee ein Kärtchen oder ein Post-it. Diese werden an ein (virtuelles) Board geheftet oder an eine Pinnwand gepinnt. In dieser Phase werfen alle Teilnehmenden ihre Einfälle wie bunte Bälle in den Raum, schärfen ihre Gedankenrohlinge im Austausch und pflegen die Kunst des gemeinsamen Denkens, wodurch sich Geistesblitze und Ideenfunken auf spannende Weise miteinander verknüpfen.

Die Ideation kann nur dann zu einem maximalen Output führen, wenn ihr die Phase der Ideenentwicklung von der Ideenbewertung trennt. Ein Erfolg braucht zunächst eine Menge Ideen. Nur wer viel würfelt, würfelt am Ende auch Sechser. Ferner benötigt ihr anfangs eine Prise Verrücktheit, also überzogene, gewagte, kuriose, spektakuläre, exotische, skurrile, schräge Ausgangsideen. Sie sollen das Denken beflügeln. Verrückte Einfälle sind oft auch die Basis für außergewöhnlich gute, unverbrauchte Ideen.

Helferlein: Sprungbrettfragen und generative KI

Nachdem die gefundenen Ideen angepinnt sind, werden diese zunächst geclustert, also thematisch passend gruppiert. Geeignete Kreativitätstechniken können helfen, weitere Ideen herauszukitzeln. Oder die Moderierenden stellen Sprungbrett-Fragen wie diese: „Wer hat dazu eine ähnliche Idee?“ „Wer hat dazu eine noch gewagtere Idee?“ „Wer hat dazu eine gegenteilige Idee?“ Oder provokanter: „Was haben wir bisher völlig vergessen?“ „Wer traut sich was echt Verrücktes?“

Lasst euch auch von generativen KIs wie ChatGPT helfen. Deren oft eigenwillige Einfälle, die sie aus der Breite des ihnen verfügbaren Materials erschaffen, sind meist eine Bereicherung, zusätzliche Inspiration und somit ein Kreativitätsgewinn. Natürlich bekommt ihr nicht schon gleich eine fertige Lösung. Wenn ihr derartige KIs jedoch richtig steuert, versorgen sie euch mit Aspekten, auf die ihr allein nicht gekommen wärt. Dies kann zu mehr Ideenreichtum und besseren Ergebnissen führen.

Priorisieren mithilfe der 7R-Methode

Ideen sind schnell gefunden, meist herrscht daran auch kein Mangel. Ob sie gut und verfolgenswert sind, ist eine ganz andere Sache. Und was bedeutet im betrieblichen Kontext überhaupt „gut“? Dazu könnt ihr euch an folgenden „7R“ orientieren:

- Ist die Idee relevant für die internen/externen KundInnen? Bringt sie Nutzen?

- Ist die Idee revolutionär im Sinne von anders und überraschend neu?

- Ist die Idee rasch umsetzbar, zumindest in einer ersten Probeversion?

- Ist die Idee robust, das heißt, hält sie dem Einsatz in der Praxis stand?

- Ist die Idee reproduzierbar, lässt sie sich weiterentwickeln oder skalieren?

- Ist die Idee rentierlich, kann man also damit (zügig) Geld verdienen?

- Ist die Idee regenerativ, unterstützt sie also Klima, Umwelt und Soziales?

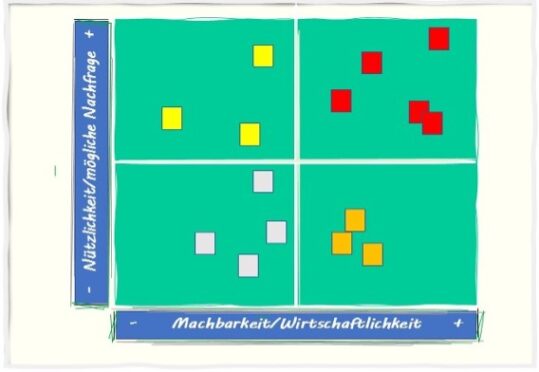

Dies lässt sich quantifizieren, dann in Form einer Entscheidungsmatrix repräsentieren und schließlich priorisieren. Dabei geht es, wie die Abbildung zeigt, um die Achsen Nützlichkeit/potenzielle Nachfrage und Machbarkeit/Wirtschaftlichkeit. Die Ideen, die im Quadranten oben rechts landen, sind eure erste Wahl. Was aus Sicht des Kunden/der Kundin maßgeblich ist, hat dabei Vorrang. Denn nur dann, wenn ein Produkt aus dieser Perspektive ein Problem sinnvoll löst, könnt ihr ihn/sie dazu bringen, sich darauf einzulassen.

Mit einer Entscheidungsmatrix zur besten Idee: Nützlichkeit und potenzielle Nachfrage werden mit Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit in Einklang gebracht.

Durch ausgiebige Dialogspaziergänge zu zweit oder zu dritt, am besten in freier Natur, könnt ihr die ausgewählten Ideen weiter vertiefen, wesentliche Facetten schärfen und Nötiges nachjustieren. Dies wird beim Zurückkommen integriert.

Prototypen sind kostengünstige Basismodelle

Ein Prototyp ist das vorläufige Modell einer Produktidee, die beim Priorisieren zum Favoriten wurde, also eine Lösung, die ihr ernsthaft in Erwägung zieht. Prototypen dienen dazu, die Idee (oder auch mehrere, die ihr miteinander vergleichen wollt) zu testen und wertvolles Feedback der User einzuholen, um auf dieser Basis die Idee zu verbessern. Prototyping ist auch dazu da, dass Funktionsfehler und Unvollständigkeiten in einer sehr frühen Phase entdeckt werden können, damit sie nicht im Nachhinein teuer repariert werden müssen. Ihr beginnt also mit einem Basismodell, das im Verlauf mehrfacher Iterationen immer weiter optimiert wird.

Prototypen sollen schnell erstellt und kostengünstig produziert werden. Sie können die verschiedensten Formen annehmen, wie beispielsweise: eine gescribbelte Lösung, ein Storyboard, ein Video, ein Rollenspiel, eine Pappkonstruktion, ein Bauklötzchenmodell, eine 3D-Simulation am Computer oder die Grundversion einer funktionsfähigen Applikation. Ein anschaulicher, interaktiv erlebbarer Prototyp ist sehr viel besser als eine reine Erklärung dazu geeignet, Verständnis für eine Idee zu gewinnen, Vertrauen aufzubauen und finanzielle Mittel für die Entwicklung zu generieren.

Testen sichert Tauglichkeit und Akzeptanz

Bevor ihr euch für eine finale Lösung entscheidet, macht es Sinn, ausgiebig zu testen und zu experimentieren. Das bedeutet, eine Phase von Versuch und Irrtum zu durchlaufen und dabei Ideen herauszufiltern, die scheitern, um diejenigen zu finden, die funktionieren. Misserfolge sind ein notwendiger Teil jedes Innovationsprozesses. Nicht die Fehler in der Entstehungsphase sind die größte Gefahr. Die größte Gefahr ist die, dass ein Anbieter irrelevant wird, weil die Mitarbeitenden sich nichts trauen.

Wer keine Misserfolge will, wird nie mutig genug sein, große Sprünge zu wagen. Zudem ist es falsch, alles auf eine Lösung zu setzen, ohne sie vorab ausgiebig zu testen. Genauso falsch ist es, in einem so frühen Stadium bereits Planungsdaten, Budgets und Kennzahlen vorzugeben, sprich, vorhersagbare Ergebnisse zu fordern, die strikt eingehalten werden müssen. So macht man sich zum Totengräber jeglicher Innovation.

Zieht zu einem möglichst frühen Zeitpunkt sorgsam ausgewählte KundInnen hinzu, damit sie als IdeenlieferantInnen und/oder FeedbackgeberInnen fungieren. Oft entstehen Lösungen für Probleme, die keine sind, oder man innoviert am tatsächlichen Bedarf in kommenden Märkten vorbei. Man macht zum Beispiel „noch ‘ne App“, weil man es kann – und nicht deshalb, weil KundInnen sie wirklich brauchen. Was ihnen nicht dient, ist reine Verschwendung, da sie diese Lösungen dann mitbezahlen müssen, obwohl sie das gar nicht wollen.

Potenzielle KundInnen sind die besten Tester

Der einfachste Weg, einen Prototypen zu testen, geht so: Ihr befragt VertreterInnen der anvisierten Kundengruppe persönlich, setzt ihnen eure vorläufige Lösung vor, beobachtet sie beim Ausprobieren, lasst sie währenddessen erzählen und dokumentiert, was sie beim Testen erleben und dazu sagen. Geht es um eine Vorauswahl einzelner Leistungsmerkmale, bietet ihr den ProbandInnen folgende Beurteilungsmöglichkeiten an:

- … Das wäre einzigartig.

- … Das würde mich begeistern.

- … Das wäre für mich selbstverständlich.

- … Das wäre mir egal.

- … Das würde mich stören.

Wer Leistungsaspekte auf einfache Weise gegeneinander testen will, nimmt jeweils vier Merkmale und lässt dann die ProbandInnen entscheiden, welche Merkmale ihnen am wichtigsten und welche ihnen am unwichtigsten sind. In vier Runden könnt ihr dabei 16 Merkmale gegeneinander testen und so zu perfekten Leistungsbündeln kommen.

| Leistungsmerkmal | am wichtigsten | am unwichtigsten |

|---|---|---|

| Merkmal 1 | ||

| Merkmal 2 | ||

| Merkmal 3 | ||

| Merkmal 4 |

Ein weiterer möglicher Weg ist der, die geplante Lösung mit einem Online-Werkzeug zu untersuchen. So kann ein KI-Modell lernen, die gleichen Entscheidungen wie eine vorab definierte Usergruppe zu treffen. Das KI-Modell wird zu einem prototypischen Avatar der Zielpersonen, indem es dessen Nutzerverhalten nachahmt. Hierdurch kann dann auf umfangreiche reale Fokusgruppentests verzichtet werden.

Wie man EntscheiderInnen beim Entscheiden hilft

Bevor es mit der Umsetzung losgehen kann, braucht ihr vielfach das Okay von weiter oben. Ein Einzelner/eine Einzelne hat das letzte Wort? Dann überlegt zunächst, was das Besondere an eurem Vorstoß gerade für ihn/sie ist, weshalb er/sie eurem Lösungsansatz zustimmen könnte – oder aus welchen Gründen eher nicht. Macht das so „live“ wie möglich. Nehmt dazu zwei Stühle, die sich gegenüberstehen.

Setzt euch auf einen Stuhl und argumentiert laut. Dann setzt ihr euch auf den Stuhl des fiktiven Gesprächspartners und vertretet dessen Standpunkt. Das mag albern erscheinen, doch versucht es. Diese Übung real und nicht nur im Kopf zu machen, bringt neue Sichtweisen – und persönliche Sicherheit. Legt euch vor dem Gespräch Antworten auf mögliche Bedenken zurecht. Übt Redewendungen ein, die für ein Klima der Wertschätzung sorgen, um eine Atmosphäre der Zustimmung zu schaffen.

Wenn ein Toplevel-Gremium entscheidet

Wenn ihr euren Vorschlag im Rahmen eines Toplevel-Entscheidungsgremiums präsentiert, braucht ihr Argumentationsgeschick und Durchsetzungskraft. Vor allem müsst ihr verstehen, wie das obere Management tickt. Erstens ist es nicht an Details interessiert, sondern am „Big Picture“, dem großen Bild. Zweitens will es zwischen Chancen und Risiken abwägen können. Drittens fehlt immer Zeit.

Arbeitet mit Zahlen, Daten und Fakten, prägnant, kurz und knapp serviert. Zeigt kräftig aufsteigende Kurven, fette Balken, große Stücke vom Kuchen. Untermauert mit wissenschaftlichen Aussagen, Studienergebnissen oder Fallbeispielen. Sprecht die möglichen Risiken, insbesondere aber die Chancen an. Macht klar, wo die Konkurrenz bei dem Thema steht. ManagerInnen lieben es, wenn man ihnen das Entscheiden einfach macht. Dazu zählt oft auch ein Handout. Baut es in etwa wie folgt auf:

- Ein Deckblatt (Executive Summary), mit allen Fakten in Kurzform, die für die EntscheiderInnen wichtig sind, die Ergebniszahlen besonders herausgestellt

- Darstellung, wie der Vorschlag den KundInnen Mehrwert bringt, die Ziele des Unternehmens stützt, Nachhaltigkeit untermauert, die Zukunftsfähigkeit sichert

- Übersicht über die zu erwartenden kurz- und längerfristigen Resultate: Wachstum, Mehrumsatz, Kosteneinsparungen, Märkte, Wettbewerbsvorsprünge, Reputation

- Eine strukturierte Übersicht mit den umzusetzenden Einzelmaßnahmen, dem dazugehörigen Zeitplan, den erforderlichen Ressourcen und dem nötigen Budget

- Versicherung, dass durch die vorgeschlagene Vorgehensweise alle gesetzlichen Normen und die im Unternehmen gültigen Compliance-Regeln eingehalten werden

- Ein Schlussblatt, auf dem steht ganz groß: MEIN VORSCHLAG: MACHEN!

Mit der Realisierung einer funktionierenden Basisausführung des genehmigten Konzepts, dem Minimum Viable Product (MVP), endet die erste Runde im Innovationsprozess. Sogleich schließt sich eine Optimierungsrunde an, bei der der komplette Prozess oder Teilabschnitte daraus erneut durchlaufen werden.

Fazit

Mit dem Entwickeln innovativer Ideen beginnt ihr nicht „einfach so“. Zunächst erfolgt eine ausführliche Trendanalyse. Danach gilt es, sich voll und ganz auf die kommenden Bedürfnisse der KundInnen zu konzentrieren und diese in einer User Story zu formulieren. Auch in die weiteren Phasen des Innovationsprozesses bindet ihr die KundInnen intensiv ein. Die Entscheidung zugunsten der favorisierten Idee trefft ihr meist also nicht allein.

Das neue Buch der Autorin

Anne M. Schüller

Anne M. Schüller

Zukunft meistern

Das Trend- und Toolbook für Übermorgengestalter

Gabal Verlag 2024, 232 Seiten / ISBN: 978-3-96739-181-7 / Bei Amazon

Artikelbild: Dani Schenker

Hi Anne, interessanter Beitrag und Ansatz. Das hilft mir tatsächlich gerade weiter, bei dem Testen einer Geschäftsidee. LG Marvin